“이조(移調) 악기”란

세상에는 수많은 악기들이 있고 제 각각의 모양과 크기를 가지고 있다.

그 중 각각의 개성이 분명히 있으면서도 다른 악기들과의 조화가 잘 되고

어떤 조성으로든 옮기는 것이 자유로워서 서양음악의 12가지 키에 제약이 없는 악기들은

오케스트라 편성에 들어가는 악기들이 되었을 것이다.

모양과 크기가 제각각이기 때문에 서로 음역이 다르고

한 음악에는 특정 음역에 가장 잘 어울리는 악기들이 배치가 된다.

어렸을 때 리코더라는 악기를 누구나 불어봤을 것이다.

손가락으로 구멍을 모두 막고 불면 “도" 즉 C라는 소리가 났고

하나씩 떼면 레, 미, 파, 솔… 이렇게 C Major 스케일의 음들을 연주할 수 있게 되어있다.

이조 악기는 주로 관악기(목관,금관)군에 있는데,

리코더를 예로 든 것처럼

모든 구멍을 다 막은 상태가 그 악기의 가장 낮은 소리를 내는 운지이다.

(기본 운지보다 더 낮은 음을 낼 수 있는 악기들도 있고, 일부러 더 낮은 음을 낼 수 있도록 특별히 설계되는 경우도 있다)

보통 그 소리를 기준으로 손가락을 하나씩 떼면 음계(스케일)를 연주할 수 있게 되는데,

주로 장음계(도레미파솔라시)를 낼 수 있도록 설계되어있다.

그러다보니 그 크기와 모양에 따라 각 악기가 시작되는 음이 다른데,

그대로 다함께 연주하면 서로 다른 언어로 이야기하듯 소통이 될 수 없다.

소통을 하려면 공용어와 같은 어떤 기준이 필요하다.

전에 음이름에 대한 글을 썼다.

절대음과 상대음에 대한 내용이었는데,

그 중 절대음은 그 음이 가진 주파수에 따라 정해진 바꿀 수 없는 이름이다.

악기들은 A라는 기준음으로 튜닝을 하는데 요즘에야 전자 튜너가 있지만

예전에는 소리굽쇠를 이용했고 요즘도 여전히 사용하기도 한다.

옛날에는 작곡가나 지휘자가 가진 소리굽쇠가 조금씩 달라서 제각각이었다고 한다.

기준음을 고정하려는 노력을 하다가 먼저는 431Hz로 정했었는데

현재의 440Hz로 고정이 된것은 고작 80여년 전인 1939년의 일이다.

하지만 그럼에도 간혹 442Hz나 444Hz를 기준으로 튜닝하는 경우도 있다.

오케스트라의 경우 A음을 주로 오보에가 기준이 되어 먼저 잡아주고

전체 악기들이 그 기준에 맞춰 튜닝한다.

오보에가 악기들 중 중간음역에 위치하면서도

명료하게 튀어나오는 소리를 가지고 있기 때문이다.

따라서 각 악기의 태생적 형태는 다 다르지만,

한 음악을 함께 합주하기 위해서는 서로 같은 음을 기준으로 연주해야하기 때문에

음악의 공용어인 Concert Pitch로 번역을 해야한다.

각 악기가 가진 조성에서 절대음의 조성으로 (Concert Pitch)로 조를 옮겨야한다.

이조(移調)란 조를 옮긴다는 뜻이다.

우리가 어려서부터 익숙하게 배운 음계는

C Major 스케일이다.

“도레미파솔라시”로 배웠지만 사실 정확하게는

절대음으로 “CDEFGAB”로 표현하는 게 맞다.

그리고 이 음계가 사실 모든 음악의 기본이자 기준이 된다.

즉 모든 구멍을 막고 불었을 때 나는 음이 C가 되는

플룻, 오보에, 바순과 같은 악기들이 기준이다.

피아노나 오르간 같은 건반악기는 딱히 이조의 개념이 없이 전 조성을 유연하게 연주할 수 있다지만,

사실 피아노 건반도 흰건반만 누르면 C Major키의 구성음들이 나오는 걸로 봐서

엄격히 말하면 C키의 악기라 볼 수 있다.

바이올린, 비올라, 첼로, 베이스와 같은 현악기들이나 트롬본 같은 악기들이야 말로

사실상 조성이 딱히 없는 악기들이다.

C라는 음위치에서 스케일을 배우는 것이 악기를 입문하는 시작이겠지만,

어느 위치에서나 <온음, 온음, 반음, 온음, 온음, 온음, 반음> 순으로 이동하면

그 시작음에서의 Major scale이 되기 때문이다.

실제 기보와 들려지는 소리가 옥타브 차이가 나는 악기들은 제외하고

우리에게 익숙하게 알려진 이조악기들은

Bb키의 클라리넷(가장 보편적인), 트럼펫, 테너색소폰,

Eb키의 알토색소폰,

F키의 잉글리시혼, 프렌치혼 등이 있다.

이렇듯 주로 관악기군의 악기들에 이조악기들이 많이 있다.

실제 악보를 통해 이조악기와 조성을 맞추는 방법을 알아보자.

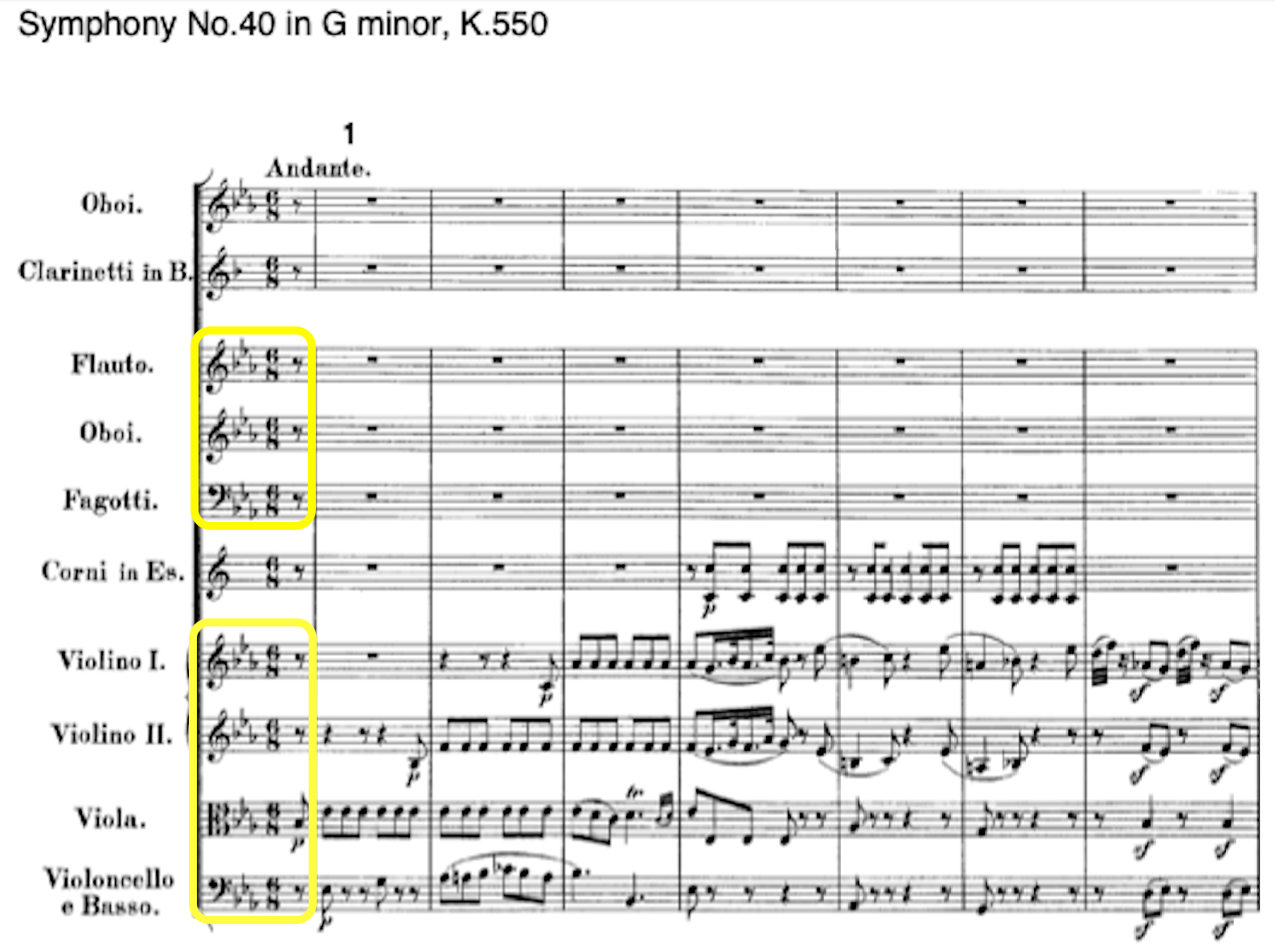

다음은 모차르트의 Symphony 40의 2악장 Andante의 시작부분이다.

조표와 현파트의 진행으로 보아 Eb키의 곡임을 알 수 있는데,

목관에서는 플룻(Flauto), 오보에(Oboi), 바순(Fagotti)도 기보와 소리가 같은 악기들이므로

같은 조표가 그려져 있다.

그런데, “Clarinetti in B”와 “Corni in Es”는 다른 조표가 그려져 있다.

Clarinetti는 이탈리아어로 클라리넷이고

Corni는 호른을 말한다.

여기서 B와 Es는 독일식 조성 표현으로 각각 Bb과 Eb을 의미하는데,

이 표현을 설령 잘 모른다하여도 이조의 이해만 있으면 어떤 키의 악기인지 짐작할 수가 있다.

만약 어떤 악기가 Bb 악기라면

이 악기가 내는 “도"의 실제 들리는 소리는 Bb이므로

C의 “도”보다 온음 아래의 소리가 난다.

즉, Bb의 음계를 알고 있으면 이해가 쉬운데

Bb의 음계는 Bb, C, D, Eb, F, G, A이므로

이 악기로 C라는 음을 연주하려면 이 악기의 "레"를 불어야 한다는 뜻이다.

따라서 Bb 클라리넷으로 C Major 스케일을 연주하려면

이 악기에서 D Major 스케일을 연주한다고 생각하면 된다.

즉, "레 미 파# 솔 라 시 도#" 을 연주하면 C Major 스케일의 소리가 나는 것이다.

Eb악기인 알토색소폰과 합주를 하는데 C키의 곡을 연주하려면?

Eb은 C키보다 단3도 위이므로

알토색소폰으로 단3도를 내려서(혹은 장 6도 올려서) 불어야한다.

즉 이 악기로 C Major 스케일을 연주하려면 “라"부터 시작되는 Major 스케일을 연주해야한다.

그렇다면 A Major 스케일,

즉 이 악기로 “라 시 도# 레 미 파# 솔#”을 불면 우리 귀에는 C D E F G A B로 들리게 된다.

여기서 깨달아야하는 중요한 포인트가 있다.

Bb 악기라면 기본적으로 플랫(b)이 두개 붙은 상태의 소리인데

이 악기 연주자는 샾(#)이 두개 붙은 D Major 스케일을 생각하면 되는 것이고,

Eb 악기라면 플랫이 3개 붙은 소리가 나므로

이 악기 연주자는 샾이 3개 붙은 A Major 스케일을 생각하면서 연주하면

C키를 연주할 수 있게 된다는 것이다.

b < > #

bb < > ##

bbb < > ###

Horn in F라면?

F키는 플랫이 한개 붙은 상태이므로

혼 연주자는 C Major 스케일을 연주하려면 #이 한개 붙은 G Major Scale을 생각하면서 연주하면 되는 것이다.

다시 모차르트의 Symphony 40, Andate로 가보자.

플랫이 3개 붙은 Eb키의 곡이다.

Bb 클라리넷의 악보에는 플랫(b)이 하나 붙어있다.

그 이유는

이 악기가 기본적으로 이미 플랫이 두개 붙어있는 소리가 나므로

플랫 3개가 붙은 Eb키를 연주하기 위해

-3 = -2 + -1

플랫을 한개 더 추가하면 되기 때문이다.

Eb 혼은 기본적으로 플랫이 3개 붙은 소리가 난다.

이 곡은 Eb키의 곡이므로 아무 것도 붙이지 않아도 된다.

-3 = -3 + 0

이렇게

b = -

# = +

로 생각하고 간단한 산수를 하면 쉽다.

몇가지 예제를 보자.

만약 어떤 곡이 G Major키라고 한다면

이 때 Bb 클라리넷의 악보에는 어떤 조표를 그려주면 될까?

G키는 #이 1개 붙어 있는 키이므로

+1 = -2 + x

x = +3

즉 #이 3개 붙는 A Major의 조표를 그려주면된다.

만약 어떤 곡이 D Major키이고

Eb 알토색소폰에게 악보를 만들어주려면 어떤 조표를 그리면 될까?

D키는 #이 2개 붙은 키이므로

+2 = -3 + x

x = +5

즉 #이 5개 붙은 B Major의 조표를 그려주면 된다.

만약 어떤 곡이 F Major키이고

Bb악기인 트럼펫에게 악보를 만들어주려면 어떤 조표를 그리면 될까?

F키는 b이 한개 붙은 키이므로

-1 = -2 + +1

즉 #을 한개 붙여서 G Major의 조표를 그려주면 된다.

한 때 나는

이렇게 어렵게 이조를 할 것 없이

'애초에 모든 악기의 운지를 C키 기준으로 배우면 되지 않을까?' 라는 생각을 해본 적이 있다.

하지만 이조악기들은 그 악기의 고유의 모양과 크기에 따라 설계되었으므로 해당키로 연주할 때 가장 운지가 편하다.

그리고 이조악기 연주자들은 늘 이조를 염두에 두어야 하므로

능숙한 연주자라면 절대음으로 변환하는 훈련이 잘 되어 있는 경우가 많다.

하지만 원활한 합주나 녹음을 진행하려면 편곡자는 이조에 대한 이해가 있어야 한다.

'Tips > 매니악의 음악이론 Music Theory' 카테고리의 다른 글

| 음악 이론 - 모드 스케일 1 - 각 모드별 색채 (0) | 2022.07.11 |

|---|---|

| 음악 이론 - 코드의 시작, 3음과 5음의 역할 (0) | 2022.06.22 |

| (별로 쓸데 없는) 음악 이론 - II도 V도 I도? 로마 숫자를 알아보자 (0) | 2022.05.29 |

| 음악 이론 - 스케일 I (메이저 스케일, 5도권) Major Scales & Circle of Fifth / 플랫, 샾 붙는 순서 (0) | 2022.05.11 |

| 음악 이론 - 음의 이름과 음정 (0) | 2022.05.03 |